境内案内

龍神観音

救いを求める相手によって様々な姿に変えて、大慈悲と智慧で人々の苦しみを取り除き、さらに幸運をもたらすといいう観音様です。 古来より、観音菩薩が「富貴吉祥」のシンボルである龍神に乗り、人々を救いに来るお姿の事を龍神観音を呼び、愛情・財産・出世の運を呼び込み開運に導いてくれるといわれています。 威厳あふれる様で、忍び寄る悪災をことごとく追い祓うとして神仏の化身として崇められ、厄除け、開運の力をもっています。 観音様が龍神に乗り、水瓶から無尽蔵に水を湧き出させて、流れる水が人々の煩悩を洗い流し、人々に希望と御利益をもたらします。 波が生み出したそのお姿は後光に包まれ慈愛に満ちた美しい御尊顔、優雅にたなびく天衣、これこそ全ての人々を万能の知恵と慈悲で救う龍神観音なのです。 悪運を建(辰)ち開運を招く龍神と、あらゆる願いを叶えてくださるとされる観音様の霊力が一体となり、絶大な守護開運力を持っています。

布袋尊

布袋(ほてい)は、唐末の明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したとされる伝説的な仏僧。水墨画の好画題とされ、大きな袋を背負った太鼓腹の僧侶の姿で描かれる。日本では七福神の一柱として信仰されている。

本来の名は釈契此(しゃくかいし)であるが、常に袋を背負っていたことから布袋という俗称がつけられた。四明県の出身という説もあるが、出身地も俗姓も不明である。図像に描かれるような太鼓腹の姿で、寺に住む訳でもなく、処処を泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである大きな袋を常に背負っており、生臭ものであっても構わず施しを受け、その幾らかを袋に入れていたという。なお、布袋が背負っているこの袋は堪忍袋ともいわれる。

無外流

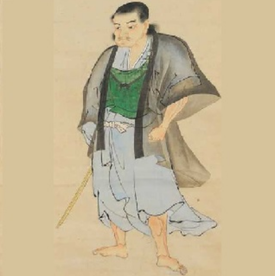

(むがいりゅう)は、延宝8年(1680年)に辻月丹により開かれた剣術の流派である。

新選組三番隊組長であった斎藤一が無外流の使い手であったという説がある。また明治から昭和初期の剣道家で「警視庁の三郎三傑」と言われた高野佐三郎、高橋赳太郎、川崎善三郎のうち、高橋、川崎は無外流の遣い手(高橋は姫路藩の無外流高橋派、川崎は土佐藩の無外流土方派)であり、ともに大日本帝国剣道形制定委員を務めた。

薄雲の碁盤

大火をくぐり抜けて人の手から手に渡り、この碁盤は深川六間掘の質屋・柘榴伊勢屋の蔵に落ち着いた。血腥いことばかり起きた文久三年の十一月、本所竪川通りの旗本の門前に、女の生首が碁盤に乗せて晒してあるのが見つかる。そして、その碁盤が薄雲の碁盤であることがわかる。

吉原の三浦屋は養玉院の檀家であったそうで、その縁故で高尾の碁盤と将棋盤を納めたと云うことになっています。(養玉院蔵)